もしかしてストレートネック?簡単セルフチェックであなたの首を今すぐ診断!

「もしかしてストレートネックかも?」

と不安を感じているあなたへ。

首の痛みや肩こり、頭痛、手のしびれなど、その不調はストレートネックが原因かもしれません。

この記事では、ご自宅で簡単にできる3つのセルフチェック方法をご紹介。

さらに、ストレートネックが引き起こす様々な症状や、日々の生活でできる改善ストレッチ、予防策まで詳しく解説しています。

あなたの首の健康を取り戻し、快適な毎日を送るための第一歩を、この記事で見つけましょう。

専門家への相談時期も分かります。

1. もしかしてストレートネック?あなたの首の悩みはここで解決

最近、首や肩の慢性的な凝りや痛み、頭が重く感じる、なかなか疲れが取れないといった不調に悩まされていませんか。

スマートフォンの長時間使用やパソコンでのデスクワークが日常となった現代において、多くの方が無意識のうちに首に大きな負担をかけている可能性があります。

その不快な首の症状、もしかしたら「ストレートネック」が原因かもしれません。

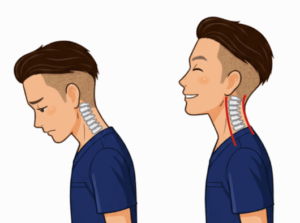

ストレートネックとは、本来緩やかなS字カーブを描いているはずの首の骨(頸椎)が、何らかの原因でまっすぐになってしまう状態を指します。

この正しいカーブが失われると、頭の重さを分散するクッション機能が低下し、首や肩、さらには全身にまで悪影響を及ぼすことがあります。

しかし、自分ではその状態に気づきにくいことも、ストレートネックの特徴の一つです。

このページでは、「もしかして自分もストレートネックかもしれない」というあなたの漠然とした不安を解消するために、まずはご自身で簡単にできるセルフチェック方法を詳しくご紹介いたします。

そして、ストレートネックが引き起こす具体的な症状、その主な原因となる日常生活の習慣、さらには今日からすぐに実践できる改善策や予防法についても、分かりやすく解説していきます。

あなたの首の悩みがどこから来ているのかを理解し、健康な首を取り戻すための一歩を、ぜひこのページで見つけてください。

「ストレートネックかも」という疑問を解決し、快適な毎日を送るためのヒントがここにあります。

2. ストレートネックとは?首の正しいカーブと姿勢の重要性

「ストレートネック」という言葉を耳にする機会が増えたと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これは、現代人の多くが抱える首の悩みのひとつとして、近年注目されています。

ストレートネックとは、その名の通り、本来あるべき首の自然なカーブが失われ、まっすぐな状態になってしまっていることを指します。

2.1 首の生理的湾曲とは?正常なS字カーブの役割

私たちの背骨、特に首の部分(頸椎)は、横から見ると緩やかなS字カーブを描いています。

このカーブは「生理的湾曲」と呼ばれ、非常に重要な役割を担っています。

約5〜6kgもあると言われる重い頭を支え、重力による負担を分散させるクッションのような働きをしているのです。

このS字カーブがあることで、歩行時や運動時などの衝撃を吸収し、首や肩、さらには脳への負担を和らげています。

また、首の周りを通る神経や血管を守り、スムーズな機能維持にも貢献しているのです。

| 状態 | 特徴 | 主な役割・影響 |

|---|---|---|

| 正常な首のカーブ | 緩やかな前弯(S字カーブ) | 頭の重さを分散し、衝撃を吸収します。

首や肩への負担を軽減し、神経や血管を守ります。 |

| ストレートネック | 首のカーブが失われ、まっすぐな状態 | 頭の重さが直接首にかかり、負担が増大します。

様々な不調の原因となる可能性があります。 |

2.2 なぜストレートネックが問題なのか

首の生理的湾曲が失われ、ストレートネックになると、いくつかの問題が生じる可能性があります。

まず、頭の重さが分散されにくくなるため、首や肩の筋肉に過剰な負担がかかります。

これにより、慢性的な首や肩の凝り、痛みに繋がりやすくなります。

さらに、首がまっすぐになることで、頸椎の間にある椎間板への負担が増えたり、首の周りを通る神経や血管が圧迫されやすくなったりすることもあります。

これは、単に首の不調だけでなく、全身のバランスにも影響を及ぼし、様々な症状を引き起こす原因となることが考えられるのです。

正しい姿勢は、この生理的湾曲を保つ上で非常に重要です。猫背やうつむきがちな姿勢は、首のカーブを失わせる大きな要因となります。

日頃から自身の姿勢に意識を向けることが、ストレートネックの予防と改善の第一歩となるでしょう。

3. 今すぐできる!ストレートネック簡単セルフチェック

ご自身の首の状態を知ることは、適切な対策を始める第一歩です。

ここでは、特別な道具を必要とせず、ご自宅で簡単にできるストレートネックのセルフチェック方法を3つご紹介します。

ぜひ、ご自身の首がどのような状態にあるか確認してみてください。

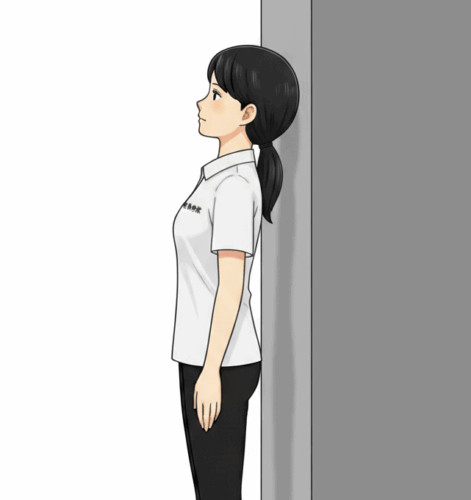

3.1 壁を使ったストレートネックチェック方法

壁を使うこの方法は、ご自身の姿勢と首の自然なカーブを確認するのに役立ちます。

背骨全体のバランスも同時に意識できます。

| 準備 | 手順 | 判断の目安 |

|---|---|---|

| 平らな壁 | 1. かかと、お尻、背中を壁にぴったりとつけます。

2. 顎を軽く引き、視線はまっすぐ前を見ます。 3. 後頭部が自然に壁につくか確認します。 4. 後頭部と壁の間にどのくらいの隙間があるか、手のひらで触って確かめます。 |

後頭部が壁につかない、または手のひら一枚分以上の大きな隙間がある場合は、ストレートネックの可能性があります。

本来、首には緩やかなS字カーブがあり、後頭部が自然に壁につくのが理想的な状態です。 |

3.2 鏡を使ったストレートネックチェック方法

全身が映る鏡を使って、ご自身の横顔の姿勢を客観的に見てみましょう。

首が前に突き出ていないか、肩との位置関係がどうなっているかを確認します。

| 準備 | 手順 | 判断の目安 |

|---|---|---|

| 全身が映る鏡 | 1. 鏡の横に立ち、全身が映る位置に調整します。

2. リラックスした状態で、普段通りの姿勢で立ちます。 3. 横から見たご自身の首のラインをよく観察します。 4. 特に、耳の位置と肩の真ん中の位置を比較します。 |

耳が肩の真ん中よりも前に出ている場合、ストレートネックの傾向があります。

理想的な姿勢では、耳、肩、股関節、くるぶしが一直線上に並びます。

首がまっすぐ前に出ているように見える場合も注意が必要です。 |

3.3 指を使ったストレートネックチェック方法

この方法は、首の骨の自然なカーブを直接触れて確認するものです。

仰向けに寝ることで、重力の影響を受けにくい状態でチェックできます。

| 準備 | 手順 | 判断の目安 |

|---|---|---|

| 硬すぎない平らな場所(床など) | 1. 仰向けに寝て、力を抜いてリラックスします。

2. 顎を軽く引き、後頭部が床につくようにします。 3. 首の後ろのカーブに、手のひらを差し込んでみます。 4. 手のひらがどのくらい入るか、隙間の大きさを確認します。 |

手のひらがすっぽり入らない、または逆に手のひら一枚分よりもはるかに大きな隙間がある場合は、首の自然なカーブが失われている可能性があります。

理想的な首のカーブは、手のひらがちょうど一枚分入るくらいの隙間がある状態です。 |

4. ストレートネックのサインかも?見逃せない症状

ご自身の首の形をセルフチェックした結果、「もしかしたらストレートネックかもしれない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

ストレートネックは、見た目の問題だけでなく、様々な身体の不調を引き起こす可能性があります。

ここでは、ストレートネックが原因で起こりやすい具体的な症状について詳しく解説します。

もし、これらの症状に心当たりがある場合は、注意が必要です。

4.1 首や肩の慢性的な痛みや凝り

ストレートネックの代表的な症状の一つに、首や肩の慢性的な痛みや凝りがあります。

本来、首の骨(頚椎)は緩やかなS字カーブを描いていますが、ストレートネックになるとこのカーブが失われ、まっすぐな状態になります。

これにより、頭の重さを支える首や肩の筋肉に過度な負担がかかり、常に緊張した状態が続くのです。

その結果、血行不良が起こり、筋肉に疲労物質が蓄積しやすくなります。

一時的な凝りとは異なり、マッサージを受けてもすぐに元に戻ってしまう、あるいは常に重だるさを感じる、といった特徴が見られます。

| 症状の種類 | 具体的な特徴 |

|---|---|

| 首の痛み | 常に重だるい、ズキズキとした痛み、首を動かすと痛みが強まる、寝違えを繰り返す |

| 肩の凝り | 肩全体が石のように硬い、揉んでも楽にならない、肩甲骨周りの張り、腕が上がりにくい |

| 背中の張り | 首から背中にかけての広範囲な張り、呼吸が浅く感じる |

4.2 頭痛やめまい、自律神経の乱れ

首の不調は、頭部への影響も大きく、頭痛やめまいを引き起こすことがあります。

ストレートネックによって首周りの筋肉が緊張すると、頭部への血流が悪くなったり、首を通る神経が圧迫されたりすることがあります。

特に、後頭部から側頭部にかけての締め付けられるような頭痛は、ストレートネックが原因の緊張型頭痛であることが少なくありません。

また、首の奥には自律神経が通っており、ストレートネックによる首の歪みや筋肉の緊張が、この自律神経のバランスを乱すことがあります。

自律神経の乱れは、めまい、ふらつきといった平衡感覚の異常だけでなく、不眠、倦怠感、集中力の低下、胃腸の不調、動悸、息苦しさなど、全身にわたる様々な不調として現れることがあります。

| 症状の分類 | 具体的な症状例 |

|---|---|

| 頭痛 | 後頭部からこめかみにかけての締め付けられるような痛み、目の奥の痛み、慢性的な重い頭痛 |

| めまい | フワフワするような浮動性めまい、立ちくらみ、乗り物酔いのような感覚 |

| 自律神経の乱れ | 不眠や寝つきの悪さ、朝起きられない、常に体がだるい、集中力が続かない、胃もたれ、便秘や下痢、動悸、息苦しさ、手足の冷え |

4.3 腕や手のしびれ

ストレートネックが進行すると、首の骨や筋肉の異常によって、首から腕や手へと伸びる神経が圧迫されることがあります。

これにより、腕や手のしびれが発生することがあります。

しびれの感覚は、ピリピリ、ジンジンとした電気的なものから、感覚が鈍くなる、力が入りにくいといった症状まで様々です。

特定の指だけにしびれを感じたり、腕全体に広がることもあります。

また、物を落としやすくなる、握力が低下するといった筋力低下のサインが見られる場合もあります。

これらの症状は、日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、放置するとさらに悪化する可能性もありますので、注意が必要です。

| 症状の種類 | 具体的な特徴 |

|---|---|

| しびれの感覚 | ピリピリ、ジンジンとした電気的な感覚、焼けるような感覚、感覚が鈍くなる(麻痺感) |

| しびれの範囲 | 指先(特に小指や薬指)、手のひら、前腕、上腕、腕全体 |

| 付随症状 | 握力の低下、細かい作業がしにくい、物を落としやすくなる、腕が重だるい |

5. ストレートネックになる主な原因とNG習慣

ストレートネックは、日々の生活習慣が大きく影響して進行する状態です。

無意識のうちに行っている習慣が、あなたの首の健康を損ねているかもしれません。

ここでは、特に注意すべき主な原因と、避けるべきNG習慣について詳しく見ていきましょう。

5.1 スマートフォンの使いすぎ「スマホ首」

現代社会において、スマートフォンは私たちの生活に欠かせないツールとなりました。

しかし、その便利な反面、スマートフォンの使いすぎがストレートネックの大きな原因の一つとなっています。

スマートフォンを操作する際、多くの人は無意識に下を向く姿勢を取ります。

この姿勢は、頭の重さが首の付け根に集中し、本来S字カーブを描くべき首の骨が真っすぐになるように圧力をかけ続けます。

特に、長時間にわたってこのうつむき姿勢を続けることで、首の生理的な湾曲が失われ、「スマホ首」と呼ばれる状態へと進行してしまうのです。

首が真っすぐになると、頭を支えるクッション機能が低下し、首や肩への負担が増大します。

これが慢性的な凝りや痛みに繋がり、さらに悪化するとストレートネックの症状を引き起こすことになります。

移動中や休憩中など、気づかないうちに長時間スマートフォンを操作している方は、特に注意が必要です。

5.2 長時間のデスクワークと姿勢

パソコンを使ったデスクワークも、ストレートネックの主要な原因の一つです。

特に、長時間にわたって同じ姿勢を維持することや、不適切な姿勢で作業を続けることが問題となります。

多くの人が、デスクワーク中に次のようなNG姿勢を取りがちです。

- 猫背で背中が丸まっている姿勢

- 顎が前に突き出ている姿勢

- 画面に顔を近づけすぎている姿勢

これらの姿勢は、首や肩に過度な負担をかけ、首の自然なカーブを崩してしまいます。

特に、顎が前に突き出る姿勢は、首の後ろ側の筋肉を常に緊張させ、ストレートネックへの進行を加速させる原因となります。

また、集中しすぎて休憩を挟まないことも、筋肉の疲労を蓄積させ、姿勢の悪化に繋がります。

ここでは、デスクワークにおけるNG姿勢と、それが首に与える影響について表でまとめました。

| NG姿勢 | 首への影響 |

|---|---|

| 猫背で背中が丸まっている | 頭が前に出てしまい、首の後ろに大きな負担がかかります。 |

| 顎が前に突き出ている | 首の生理的湾曲が失われ、ストレートネックを助長します。 |

| 画面に顔を近づけすぎている | 首が前に傾き、首や肩の筋肉が常に緊張状態になります。 |

| 休憩を挟まず長時間作業している | 筋肉の疲労が蓄積し、正しい姿勢を維持することが困難になります。 |

このように、日々のデスクワークにおける姿勢は、ストレートネックの予防において非常に重要な要素となります。

5.3 合わない枕や寝具

私たちは人生の約3分の1を睡眠に費やしています。

そのため、睡眠中の姿勢が首に与える影響は非常に大きいと言えます。

合わない枕や寝具を使用していることは、ストレートネックの隠れた原因となっている場合があります。

首の生理的なS字カーブを適切に支えるためには、枕の高さや硬さが非常に重要です。例えば、

- 高すぎる枕:首が前に曲がり、顎が引けた状態になり、首のカーブが失われます。

- 低すぎる枕:首が後ろに反りすぎたり、頭が沈み込んだりして、首に負担がかかります。

- 硬すぎる枕:首の骨に圧力がかかりやすく、寝返りを打ちにくくなります。

- 柔らかすぎる枕:頭が沈み込みすぎてしまい、首をしっかりと支えることができません。

これらの枕は、寝ている間に首に不自然な負担をかけ続け、ストレートネックを進行させる原因となります。

また、枕だけでなく、マットレスなどの寝具も同様に重要です。

体が沈み込みすぎるマットレスや、逆に硬すぎるマットレスも、背骨全体のバランスを崩し、結果的に首への負担を増大させる可能性があります。

自分に合った枕や寝具を選び、適切な睡眠姿勢を保つことは、ストレートネックの予防と改善のために非常に大切な習慣と言えるでしょう。

マットレスでお悩みの方へ!私の腰に合うマットレス寝具は? ブログへ

6. 今日から始めるストレートネック改善ストレッチと対策

ストレートネックの改善は、日々の小さな積み重ねから始まります。

ここでは、今日からすぐに実践できる簡単なストレッチや、日常生活で意識すべき対策をご紹介します。

継続することが何よりも大切ですので、無理のない範囲で取り入れ、健やかな首を目指しましょう。

6.1 首や肩をほぐす簡単なストレッチ

首や肩周りの筋肉を柔らかくすることは、ストレートネックの改善に欠かせません。

ここでは、自宅や職場で手軽にできるストレッチをいくつかご紹介します。

どのストレッチも、痛みを感じない範囲でゆっくりと行い、呼吸を止めないように意識してください。

| ストレッチ名 | 目的 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 首の前後屈ストレッチ | 首の後ろから背中にかけての筋肉を伸ばす | 1. 背筋を伸ばして座るか立ちます。

2. ゆっくりと顎を胸に近づけるように首を前に倒します。 首の後ろが伸びるのを感じてください。 3. 次に、ゆっくりと顔を天井に向けるように首を後ろに倒します。 首の前側が伸びるのを感じてください。 |

反動をつけず、ゆっくりと呼吸しながら行います。

それぞれ10秒程度キープし、3回繰り返しましょう。 |

| 首の左右傾けストレッチ | 首の側面から肩にかけての筋肉を伸ばす | 1. 背筋を伸ばして座るか立ちます。

2. 右耳を右肩に近づけるように、ゆっくりと首を右に傾けます。 左側の首筋が伸びるのを感じてください。 3. 反対側も同様に行います。 |

肩が上がらないように注意し、首の側面が心地よく伸びるのを感じてください。

それぞれ10秒程度キープし、左右3回ずつ繰り返しましょう。 |

| 肩甲骨寄せストレッチ | 肩甲骨周りの筋肉をほぐし、姿勢を改善する | 1. 背筋を伸ばして座るか立ちます。

2. 両腕を体の横に下ろし、手のひらを前に向けます。 3. 肘を軽く曲げながら、肩甲骨を背中の中心に寄せるように意識して胸を張ります。 |

肩が上がらないように注意し、肩甲骨の動きを意識します。

5秒程度キープし、5回繰り返しましょう。

デスクワークの合間にもおすすめです。 |

| 胸のストレッチ | 猫背で縮こまりがちな胸の筋肉を伸ばす | 1. 壁の角やドアの枠に片手を肘を曲げて置きます。

2. 体を少し前に出し、胸を開くようにして、胸の筋肉が伸びるのを感じます。 |

痛みを感じる手前で止め、ゆっくりと呼吸をしながら20秒程度キープします。

左右それぞれ行いましょう。 |

これらのストレッチは、毎日少しずつでも続けることが大切です。

お風呂上がりなど、体が温まっている時に行うとより効果的です。

6.2 正しい姿勢を意識するポイント

ストレートネックの改善には、日々の姿勢を意識することが非常に重要です。

特に、長時間同じ姿勢で過ごすことが多い現代において、正しい姿勢を習慣化することが予防と改善の鍵となります。

6.2.1 座る姿勢のポイント

デスクワークや読書など、座って過ごす時間が長い方は、以下の点に注意してください。

- 椅子には深く座り、骨盤を立てるように意識します。お尻を椅子の奥まで引き込み、背もたれにもたれかかりすぎないようにしましょう。

- 足の裏全体が床にしっかりとつくように椅子の高さを調整します。もし足がつかない場合は、フットレストなどを活用してください。

- モニターは目線の高さか、やや下になるように配置します。顎を引きすぎず、自然な首のカーブを保つように意識しましょう。

- 肩の力を抜き、肘は90度程度に曲がる位置でキーボードやマウスを操作します。

6.2.2 立つ姿勢のポイント

立っている時も、首への負担を減らすために意識すべき点があります。

- 頭のてっぺんから糸で引っ張られているようなイメージで、背筋をまっすぐ伸ばします。

- 肩の力を抜き、胸を軽く張ります。

- お腹を軽く引き締め、重心が足の裏全体に均等にかかるように意識しましょう。

- 顎を軽く引き、目線はまっすぐ前を見ます。

6.2.3 スマートフォンの使用時のポイント

「スマホ首」とも呼ばれるように、スマートフォンの使いすぎはストレートネックの大きな原因の一つです。

- スマートフォンは、目線の高さまで持ち上げて操作するように意識しましょう。首を大きく前に傾ける姿勢を避けることが重要です。

- 片手で長時間持ち続けず、時々持ち替えるか、両手で支えるなどして負担を分散させます。

- 長時間の使用は避け、こまめに休憩を取り、首や肩を軽く動かす習慣をつけましょう。

6.3 日常生活でできる予防策

日々の生活習慣を見直すことで、ストレートネックの悪化を防ぎ、改善を促すことができます。

-

6.3.1 枕や寝具の見直し

睡眠中に首に負担がかからないよう、適切な高さと硬さの枕を選ぶことが重要です。首の自然なカーブをサポートし、寝返りがスムーズに打てる枕が理想的です。枕が合わないと感じる場合は、専門家のアドバイスを参考にしながら見直しましょう。

-

6.3.2 適度な休憩と体の動かし方

長時間同じ姿勢を続けることは、首や肩の筋肉に大きな負担をかけます。デスクワークやスマートフォンの使用中も、1時間に1回は立ち上がって体を動かす、軽いストレッチをするなど、こまめに休憩を取りましょう。短い休憩でも、血行促進や筋肉の緊張緩和に繋がります。

-

6.3.3 首や肩を温めるケア

首や肩周りの筋肉が硬くなっていると感じたら、温めることで血行を促進し、筋肉の緊張を和らげることができます。湯船にゆっくり浸かる、温かいタオルを首に当てる、蒸しタオルを使うなどの方法が効果的です。特に寒い季節や、疲労が溜まっている時に意識して取り入れてみてください。

-

6.3.4 ストレス管理とリラックス

精神的なストレスは、無意識のうちに首や肩の筋肉を緊張させることがあります。心身のリラックスを心がけることも、ストレートネック対策として大切です。深呼吸、アロマテラピー、軽い運動、趣味の時間など、自分に合ったリラックス方法を見つけ、積極的に取り入れましょう。

7. 専門家への相談 ストレートネックの診断と治療

ご自身の首の状態をセルフチェックで確認し、もしストレートネックの可能性を感じたり、すでに不調が続いている場合は、一人で悩まずに専門家へ相談することをおすすめします。

専門家は、あなたの首の状態をより詳細に把握し、適切なアプローチを提案してくれます。

7.1 整体院や専門機関を受診する目安

セルフチェックでストレートネックの可能性を感じた場合でも、すぐに専門家へ相談すべきか迷うかもしれません。

以下のような症状や状況が見られる場合は、早めに専門家のアドバイスを求めることが大切です。

- セルフチェックで複数の項目に当てはまった場合

- 首や肩の痛みが慢性化し、日常生活に支障が出ている場合

- 頭痛やめまい、腕や手のしびれなど、関連する症状が頻繁に起こる場合

- ご自身で行うセルフケアやストレッチでは、症状の改善が見られない場合

- 姿勢の悪さが気になり、どのように改善すれば良いか分からない場合

症状が進行する前に、専門家へ相談することで、より早期の改善と予防につながります。

7.2 専門機関での検査と状態把握

専門機関では、あなたのストレートネックの状態を詳しく把握するために、さまざまな方法で評価を行います。

医療行為としての診断とは異なりますが、体の状態を客観的に確認し、ストレートネックの具体的な原因や影響を特定するための重要なステップです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 問診 | 現在の症状、痛みや不調がいつから始まったか、どのような時に悪化するか、日常生活での姿勢や習慣、既往歴などを詳しくヒアリングします。 |

| 視診・触診 | 姿勢の歪み、首のS字カーブの状態、肩や背中のバランス、筋肉の緊張やこわばりなどを目で見て、手で触れて確認します。 |

| 可動域検査 | 首や肩の前後左右への動きの範囲や制限を評価します。

痛みがある動きや、スムーズに動かせない方向などを特定します。 |

| 姿勢分析 | 全身のバランスや重心の位置、骨盤の傾きなどを確認し、ストレートネックが全身の姿勢にどのような影響を与えているかを探ります。 |

これらの評価を通じて、あなたの首の状態や身体全体のバランスを総合的に判断し、ストレートネックに特化したアプローチ計画を立てていきます。

7.3 ストレートネックへのアプローチの選択肢

専門機関では、ストレートネックの改善に向けて、個々の状態に合わせた多様なアプローチを提案します。

これらのアプローチは、首の自然なカーブを取り戻し、症状の緩和と再発予防を目指すものです。

| アプローチの種類 | 目的 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 手技療法 | 筋肉の緊張緩和、関節の可動性改善 | 首や肩、背中周りの固まった筋肉を丁寧にほぐし、関節の動きをスムーズにすることで、痛みやこわばりを和らげます。 |

| 運動療法 | 正しい姿勢の維持、筋力バランスの改善 | 弱くなった深層筋を強化し、柔軟性を高めるためのストレッチやエクササイズを指導します。

ご自宅でも行える簡単な運動が中心です。 |

| 姿勢指導 | 日常生活での姿勢改善、再発予防 | 座り方、立ち方、スマートフォンの使い方、パソコン作業時の姿勢など、日常生活における具体的な姿勢のポイントや注意点をアドバイスします。 |

| 生活習慣の見直し | ストレートネックの原因除去、予防 | 枕や寝具の選び方、デスク環境の調整、休憩の取り方など、ストレートネックを引き起こす可能性のある生活習慣における改善点を提案します。 |

これらのアプローチを組み合わせることで、症状の一時的な緩和だけでなく、ストレートネックの根本的な改善と、健康な首の維持を目指します。

専門家と二人三脚で、あなたの首の悩みを解決していきましょう。

8. まとめ

ストレートネックは、現代社会で多くの方が抱える首の悩みです。

この記事でご紹介した簡単なセルフチェックで、ご自身の首の状態を把握できたでしょうか。

首の正しいカーブを失うことで、首や肩の慢性的な痛みや凝り、頭痛、めまい、さらには自律神経の不調まで引き起こす可能性があります。

しかし、日々の意識や簡単なストレッチ、適切な生活習慣の見直しで改善の道は開けます。

放置せずに早めの対策を始めることが何よりも大切です。

もし、セルフケアだけでは不安を感じたり、症状が改善しない場合は、ぜひ専門家にご相談ください。

何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

柔道整復師 武田和樹 監修