ストレートネックのツボと改善方法|自宅でできる即効ケアで首の悩みを解消

長時間のスマートフォン操作やデスクワークで、首の痛み、肩こり、そして慢性的な頭痛に悩まされていませんか?

その不調の原因は、「ストレートネック」にあるかもしれません。

ストレートネックは、本来緩やかなカーブを描くはずの首の骨がまっすぐになることで、体に様々な負担を引き起こします。

しかし、ご安心ください。

この記事では、ストレートネックのメカニズムから、自宅で手軽にできる即効性のあるツボケア、さらに根本的な改善へと導くストレッチや正しい姿勢、生活習慣の見直しまで、具体的な方法を詳しくご紹介します。

今日から実践できるケアを通じて、つらい首の悩みを解消し、快適で健やかな毎日を取り戻しましょう。

1. ストレートネックとは?その原因と症状を理解しよう

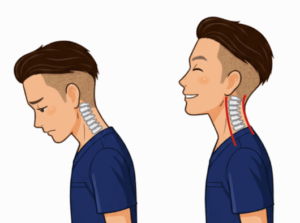

ストレートネックとは、本来緩やかなS字カーブを描いているはずの首の骨(頚椎)が、まっすぐになってしまった状態を指します。

別名「スマホ首」とも呼ばれ、現代人の生活習慣の変化に伴い、多くの方に見られる症状です。

この状態になると、頭の重さを首や肩の筋肉だけで支えることになり、さまざまな不調を引き起こす原因となります。

1.1 ストレートネックが引き起こす体の不調

ストレートネックは、首や肩の症状にとどまらず、全身にわたる不調を引き起こす可能性があります。

首のS字カーブが失われることで、頭を支えるバランスが崩れ、首周りの筋肉や神経に過度な負担がかかるためです。

以下に、ストレートネックが原因で起こりうる主な不調とそのメカニズムをまとめました。

| 症状 | 考えられるメカニズム |

|---|---|

| 首や肩の慢性的な痛み・凝り | 頭の重さ(約5~6kg)を首や肩の筋肉だけで支えるため、筋肉が常に緊張し、血行不良を引き起こします。 |

| 頭痛(特に後頭部から側頭部) | 首の筋肉の緊張が後頭部の神経を圧迫したり、血流が悪くなったりすることで、緊張型頭痛を引き起こしやすくなります。 |

| めまいや吐き気 | 首の筋肉の過緊張が、平衡感覚を司る神経や脳への血流に影響を与えることがあるためです。 |

| 手のしびれや腕のだるさ | 首の骨がまっすぐになることで、首から腕へと伸びる神経が圧迫され、神経伝達が妨げられることがあります。 |

| 自律神経の乱れ(不眠、倦怠感など) | 首周りには自律神経が通っており、その圧迫や血行不良が自律神経のバランスを崩し、全身の不調につながることがあります。 |

| 集中力の低下 | 慢性的な痛みや不快感が精神的なストレスとなり、集中力を維持することが難しくなる場合があります。 |

これらの不調は、日常生活の質を大きく低下させるだけでなく、放置するとさらに悪化する可能性もあります。

早期に適切なケアを始めることが大切です。

1.2 ストレートネックになる主な原因

ストレートネックは、特定の原因だけでなく、複数の要因が複合的に絡み合って発生することがほとんどです。

現代の生活様式が大きく関わっているケースが多く見られます。

- 長時間のうつむき姿勢スマートフォンやタブレットを長時間使用する際に、頭を前に突き出すような姿勢が続くことが最大の原因の一つです。これにより、首のS字カーブが失われやすくなります。

- デスクワーク時の悪い姿勢パソコン作業などで長時間座り続ける際、猫背になったり、顎が前に出たりする姿勢は、首に大きな負担をかけます。ディスプレイの位置が低すぎる、椅子と机の高さが合っていないなども原因となります。

- 運動不足と筋力低下首や肩周りの筋肉が衰えると、正しい姿勢を維持することが難しくなります。特に、姿勢を支えるインナーマッスルの筋力低下は、ストレートネックを悪化させる要因となります。

- 自分に合わない枕の使用

寝ている間も首に負担がかかるような、高さや硬さが合わない枕を使用していると、睡眠中に首のS字カーブが保たれず、ストレートネックの原因や悪化につながることがあります。 - 精神的ストレス

ストレスを感じると、無意識のうちに首や肩の筋肉が緊張しやすくなります。筋肉の慢性的な緊張は、首のS字カーブを失わせる一因となります。

これらの原因に心当たりがある場合は、日頃の生活習慣を見直すことが、ストレートネックの改善と予防の第一歩となります。

2. ストレートネックに効くツボで首の悩みを即効ケア

ストレートネックによる首の不調は、日常生活に大きな影響を与えます。

ここでは、首の痛みや凝り、さらには肩こりや頭痛といった関連症状に効果が期待できるツボとその押し方をご紹介します。

自宅で手軽にできるケアで、首の悩みを和らげていきましょう。

2.1 首の痛みに効果的なツボとその押し方

ストレートネックの主な症状である首の痛みや凝りには、首周りの血行を促進し、筋肉の緊張を和らげるツボが効果的です。

特に、首の後ろにあるツボは、直接的なアプローチとして期待できます。

2.1.1 天柱(てんちゅう)と風池(ふうち)で首の凝りを和らげる

首の付け根から後頭部にかけての凝りや重だるさには、天柱(てんちゅう)と風池(ふうち)がおすすめです。

これらのツボは、首周りの血流を改善し、頭部への酸素供給を助けることで、首の不快感を軽減する働きが期待できます。

| ツボの名前 | 場所 | 押し方 | 期待できる効果 |

|---|---|---|---|

| 天柱(てんちゅう) | 首の後ろ、髪の生え際にある太い筋肉(僧帽筋)の外側のくぼみに位置します。 | 両手の親指をツボに当て、頭を少し後ろに倒しながら、ゆっくりと頭の中心に向かって押し上げます。

5秒ほどキープし、ゆっくりと力を抜きます。これを3〜5回繰り返します。 |

首の凝り、眼精疲労、頭重感の緩和、自律神経の調整。 |

| 風池(ふうち) | 天柱のすぐ外側、耳たぶの高さで、首の骨と頭蓋骨の境目のくぼみに位置します。 | 両手の親指をツボに当て、少し上に向かって押し込むようにします。

ゆっくりと5秒間押し続け、ゆっくりと力を抜きます。

これを3〜5回繰り返します。 |

首や肩の凝り、頭痛、眼精疲労、めまい、自律神経の乱れ。 |

これらのツボを刺激することで、首周りの筋肉の緊張が和らぎ、血行が促進されるため、ストレートネック特有の首の不快感を軽減することが期待できます。

2.1.2 完骨(かんこつ)で頭痛と首の付け根を楽にする

首の付け根の凝りや、それに伴う頭痛に悩まされている方には、耳の後ろにある完骨(かんこつ)がおすすめです。

このツボは、首と頭部の境目の緊張を和らげ、頭痛の軽減に役立つとされています。

| ツボの名前 | 場所 | 押し方 | 期待できる効果 |

|---|---|---|---|

| 完骨(かんこつ) | 耳の後ろにある、出っ張った骨(乳様突起)の下端にあるくぼみに位置します。 | 両手の親指をツボに当て、頭を少し後ろに傾けながら、内側に向かってゆっくりと押し込みます。

5秒ほどキープし、ゆっくりと力を抜きます。これを3〜5回繰り返します。 |

首の付け根の凝り、後頭部の頭痛、めまい、眼精疲労、自律神経の調整。 |

完骨を刺激することで、首から肩にかけての筋肉の緊張が緩和され、頭部への血流が改善されることで、頭痛や首の不快感が軽減されるでしょう。

2.2 肩こりや頭痛を緩和するツボ

ストレートネックは、首だけでなく肩こりや頭痛といった症状を併発しやすい特徴があります。

ここでは、これらの関連症状を和らげるツボをご紹介します。

2.2.1 合谷(ごうこく)で全身の巡りを良くする

ストレートネックは、首だけでなく肩こりや頭痛を併発しやすいものです。

全身の巡りを良くし、これらの症状を緩和するためには、手の甲にある合谷(ごうこく)が効果的です。

| ツボの名前 | 場所 | 押し方 | 期待できる効果 |

|---|---|---|---|

| 合谷(ごうこく) | 手の甲、親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみに位置します。

指を閉じたときに、人差し指の骨の付け根あたりです。 |

反対側の親指で、人差し指の骨に向かって押し込むように刺激します。

痛気持ち良いと感じる強さで、ゆっくりと5秒間押し続け、ゆっくりと力を抜きます。

これを左右の手で3〜5回ずつ繰り返します。 |

全身の血行促進、肩こり、頭痛、眼精疲労、歯の痛み、ストレス緩和。 |

合谷は、万能のツボとも言われ、全身の気の流れを整える効果が期待できます。

特に、首や肩の緊張が原因で起こる頭痛や肩こりの緩和に役立ちます。

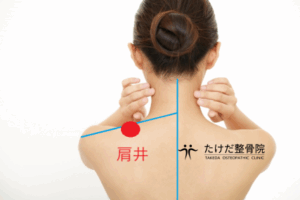

2.2.2 肩井(けんせい)で肩の張りを解消する

慢性的な肩こりや肩の張りに悩む方には、肩の中央にある肩井(けんせい)が非常に効果的です。

このツボは、肩周りの血行を促進し、筋肉の緊張を和らげることで、肩こりやそれに伴う不調を軽減します。

| ツボの名前 | 場所 | 押し方 | 期待できる効果 |

|---|---|---|---|

| 肩井(けんせい) | 首の付け根と肩先を結んだ線の中央に位置します。

肩の筋肉が盛り上がっている部分です。 |

反対側の手の中指や親指で、ツボを垂直にゆっくりと押し込みます。

深呼吸しながら5秒ほどキープし、ゆっくりと力を抜きます。

これを左右の肩で3〜5回ずつ繰り返します。 |

肩こり、首の凝り、頭痛、五十肩の緩和、ストレス軽減。 |

肩井を刺激することで、肩甲骨周りの筋肉の緊張がほぐれ、首から肩にかけての血流が改善されます。

これにより、ストレートネックが原因で起こる肩の重だるさや張りが軽減されることが期待できます。

2.3 ツボを押す際の注意点と効果的なタイミング

ツボ押しは自宅で手軽にできるケアですが、正しい方法と注意点を守ることで、より効果を実感し、安全に行うことができます。

2.3.1 ツボを押す際の注意点

- 強く押しすぎない

「痛気持ち良い」と感じる程度の強さが目安です。強く押しすぎると、かえって筋肉を傷つけたり、揉み返しや内出血の原因になったりすることがあります。 - 体調に異変を感じたら中止する

体調が悪い時、発熱している時、皮膚に炎症や傷がある時はツボ押しを避けてください。また、妊娠中の方や持病をお持ちの方は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。 - 食後すぐや飲酒時は避ける

食後すぐや飲酒時は、体が消化活動に集中していたり、血行が促進されすぎたりすることがあるため、ツボ押しは避けた方が良いでしょう。 - 症状が悪化する場合は専門家に相談

ツボ押しを試しても症状が改善しない場合や、かえって悪化する場合は、無理をせず専門家にご相談ください。

2.3.2 ツボを押す効果的なタイミング

- 入浴後や体が温まっている時

体が温まっている時は血行が促進されており、筋肉も柔らかくなっているため、ツボの効果をより感じやすくなります。 - 就寝前やリラックスしたい時

一日の終わりにツボ押しを行うことで、心身のリラックス効果が高まり、質の良い睡眠にもつながります。 - デスクワークの合間や凝りを感じ始めた時

長時間同じ姿勢で作業していると、首や肩に凝りが生じやすくなります。凝りを感じ始めたら、その都度ツボ押しを行うことで、症状の悪化を防ぎ、リフレッシュできます。

ツボ押しは、毎日少しずつでも継続することが大切です。

ご自身の体調やライフスタイルに合わせて、無理なく取り入れてみてください。

3. 自宅でできるストレートネック改善方法

ストレートネックの改善には、日々の生活の中での継続的なケアが非常に重要です。

ここでは、ご自宅で手軽に実践できる改善方法をご紹介します。

首への負担を減らし、本来の健康的な状態を取り戻すための具体的なステップを一緒に見ていきましょう。

3.1 簡単なストレッチで首周りの筋肉をほぐす

硬くなった首や肩周りの筋肉をほぐすことは、ストレートネックの改善に欠かせません。

毎日少しずつでもストレッチを続けることで、筋肉の柔軟性が高まり、首への負担が軽減されることが期待できます。

無理のない範囲で、ゆっくりと丁寧に行うことが大切です。

3.1.1 首の前後左右ストレッチ

首の前後左右の動きを意識したストレッチは、凝り固まった首の筋肉を効果的に伸ばします。

呼吸を意識しながら、痛みを感じない範囲でゆっくりと行いましょう。

| 動作 | 手順とポイント |

|---|---|

| 首の前屈 | 姿勢を正し、ゆっくりと顎を引いて、首の後ろ側を伸ばします。

首の後ろに心地よい伸びを感じるまで行い、数秒キープします。 |

| 首の後屈 | ゆっくりと顎を天井に向かって上げ、首の前側を伸ばします。

喉元に軽い伸びを感じるまで行い、数秒キープします。

無理に反らしすぎないように注意してください。 |

| 首の側屈 | 右耳を右肩に近づけるように、ゆっくりと首を右に倒します。

左側の首筋が伸びていることを感じながら数秒キープします。

反対側も同様に行います。 |

| 首の回旋 | ゆっくりと首を右に回し、顎を肩に近づけます。

首の側面から後ろにかけての筋肉が伸びることを感じながら数秒キープします。

反対側も同様に行います。 |

3.1.2 肩甲骨を意識したストレッチ

首の凝りやストレートネックは、肩甲骨周りの筋肉の硬さとも密接に関わっています。

肩甲骨を意識して動かすことで、首から肩、背中にかけての連動性を高め、全体的な負担を軽減できます。

| 動作 | 手順とポイント |

|---|---|

| 肩甲骨回し | 両腕を軽く曲げ、肘で大きな円を描くように肩甲骨を意識して回します。

前方回しと後方回しをそれぞれ数回ずつ行います。

肩甲骨がしっかりと動いていることを感じながら行いましょう。 |

| 胸を張るストレッチ | 両手を体の後ろで組み、手のひらを返して腕を伸ばします。

肩甲骨を中央に引き寄せるように意識し、ゆっくりと胸を張ります。

胸の前面と肩甲骨周りが伸びることを感じながら数秒キープします。 |

| 肩の上げ下げ | 息を吸いながら両肩を耳に近づけるようにぐっと引き上げ、息を吐きながらストンと力を抜いて下ろします。

この動作を数回繰り返すことで、肩周りの緊張を解放します。 |

3.2 正しい姿勢を意識してストレートネックを予防する

日頃の姿勢は、ストレートネックに大きく影響します。

特に、長時間同じ姿勢を続けるデスクワークやスマートフォンの使用時には、正しい姿勢を意識し、首への負担を最小限に抑えることが重要です。

3.2.1 デスクワーク時の姿勢のポイント

デスクワーク中に意識すべき姿勢のポイントを押さえることで、首や肩への負担を大幅に軽減できます。

体とデスク環境のバランスを整えることが大切です。

| 項目 | 正しい姿勢のポイント |

|---|---|

| 椅子の座り方 | 深く腰掛け、背もたれに背中をしっかり預けます。

足の裏全体が床につくように椅子の高さを調整し、膝の角度が約90度になるようにします。

|

| モニターの位置 | モニターの上端が目の高さとほぼ同じになるように調整します。

画面との距離は、腕を伸ばして指先が触れる程度が目安です。

目線を下げすぎないように意識しましょう。 |

| キーボードとマウス | キーボードとマウスは、肘の角度が約90度になる位置に置き、手首が不自然に曲がらないようにします。

必要に応じてリストレストの使用も検討してください。 |

| 休憩の取り方 | 長時間同じ姿勢を続けないよう、1時間に一度は席を立ち、軽くストレッチをするなどして体を動かしましょう。 |

3.2.2 スマートフォンの使用時の注意点

スマートフォンの長時間使用は、首が前に突き出る「スマホ首」を引き起こしやすくなります。

意識的に使用方法を見直すことで、首への負担を軽減できます。

| 項目 | 注意点と改善策 |

|---|---|

| 目線の高さ | スマートフォンは、顔の高さまで持ち上げて操作するように心がけましょう。

下を向く角度が浅くなるだけで、首への負担は大きく変わります。 |

| 使用時間 | 連続して長時間使用することは避け、こまめに休憩を挟むようにしてください。

タイマーを設定するのも効果的です。 |

| 操作時の姿勢 | うつ伏せや寝転がった状態での使用は、首に大きな負担をかけます。

できるだけ背筋を伸ばした状態で操作するようにしましょう。

|

3.3 生活習慣を見直して首への負担を減らす

日々の生活習慣の中にも、ストレートネックを悪化させる要因が潜んでいることがあります。

睡眠環境や体の温め方などを見直すことで、首への負担を減らし、改善へとつなげることができます。

3.3.1 自分に合った枕の選び方

睡眠中に首に合わない枕を使用していると、ストレートネックを悪化させる原因になります。

首の自然なカーブをサポートし、快適な寝姿勢を保てる枕を選ぶことが大切です。

| 枕の要素 | 選び方のポイント |

|---|---|

| 高さ | 仰向けに寝たときに、首の付け根と肩の間に隙間ができず、額と顎が水平になる高さが理想的です。

横向き寝が多い方は、肩幅に合わせた高さも考慮しましょう。 |

| 素材 | 頭や首の形に合わせてフィットし、適度な弾力性がある素材を選びましょう。

通気性や肌触りも快適な睡眠には重要です。 |

| 形状 | 首のカーブに沿ってサポートしてくれる、中央がくぼみ、両サイドが高くなっている形状の枕がおすすめです。

寝返りを打ちやすいかどうかも確認しましょう。 |

3.3.2 入浴や温めるケアで血行促進

首や肩周りの筋肉が硬くなる原因の一つに、血行不良が挙げられます。

体を温めることで血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎ、首の凝りや痛みの緩和につながります。

- 湯船に浸かる:シャワーだけでなく、毎日湯船にゆっくり浸かることを習慣にしましょう。38~40度程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かることで、全身の血行が良くなり、リラックス効果も高まります。

- 蒸しタオル:温かい蒸しタオルを首や肩に乗せるのも効果的です。血行が促進され、筋肉がほぐれやすくなります。電子レンジで温めたタオルを使用する際は、火傷に注意し、適度な温度に冷ましてから使用してください。

- 温湿布や温熱シート:市販の温湿布や温熱シートを活用するのも良い方法です。じんわりとした温かさが持続し、首や肩の深部の筋肉まで温めることができます。

4. ストレートネックを繰り返さないための予防策

ストレートネックの改善は一時的なものではなく、日々の意識と継続的なケアが大切です。

症状が和らいだ後も、再発を防ぐための予防策を生活に取り入れることで、首の健康を長く保つことができます。

4.1 日常的にできる簡単なケアと意識

ストレートネックを繰り返さないためには、日常生活における小さな習慣の見直しが非常に重要です。

特に、姿勢や体の使い方に意識を向けることが予防の第一歩となります。

以下に、日常的に取り入れられる簡単なケアと意識すべきポイントをまとめました。

| ケアの種類 | 具体的な意識と行動 |

|---|---|

| 正しい姿勢の維持 | デスクワーク中はもちろん、歩行時や家事を行う際にも、常に背筋を伸ばし、顎を軽く引く姿勢を意識してください。

スマートフォンの使用時は、目線を下げすぎず、画面を目の高さに近づける工夫も大切です。

座る際は、深く腰掛け、背もたれに寄りかかりすぎないようにし、足の裏全体が床につくように調整しましょう。 |

| 定期的な休憩と運動 | 長時間同じ姿勢を続けることは、首や肩への負担を増大させます。

1時間に一度は立ち上がり、軽いストレッチや体操を行いましょう。

ウォーキングなどの全身運動も、血行促進や筋肉の柔軟性維持に役立ち、ストレートネックの予防につながります。 |

| 睡眠環境の継続的な見直し | 自分に合った枕や寝具を選ぶことは、睡眠中の首への負担を軽減し、予防に直結します。

枕は、仰向けでも横向きでも首の自然なカーブを保てる高さが理想的です。

また、寝返りを打ちやすい環境を整えることも、一箇所に負担が集中するのを防ぐ上で重要です。 |

| 温めるケアの習慣化 | 首や肩周りを温めることは、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。

入浴で体を温めるだけでなく、蒸しタオルや温湿布などを活用し、日常的に首周りを温める習慣をつけましょう。 特に、冷えやすい季節や、首に疲れを感じた時に意識的に行うと良いでしょう。 |

| ストレスの適切な管理 | ストレスは、無意識のうちに首や肩の筋肉を緊張させ、ストレートネックの悪化や再発につながることがあります。

趣味の時間を持つ、リラックスできる音楽を聴く、瞑想するなど、自分に合ったストレス解消法を見つけ、積極的に取り入れることが大切です。 |

4.2 専門家への相談を検討する目安

セルフケアで改善が見られない場合や、症状が悪化する場合には、専門家への相談を検討することが大切です。

早期に適切なアドバイスや施術を受けることで、症状の長期化や慢性化を防ぎ、より効果的な改善につながります。

以下のような症状や状況が見られる場合は、専門家への相談を検討する目安としてください。

- 痛みが強くなる、または改善しない

セルフケアを続けても首や肩の痛みが和らがない、あるいは徐々に痛みが強くなっている場合は、専門家による状態の確認が必要です。 - 手や腕にしびれがある

首の痛みだけでなく、手や腕にまでしびれが広がっている場合、神経が圧迫されている可能性があります。放置せず、早めに相談しましょう。 - めまいや吐き気、頭痛が頻繁に起こる

ストレートネックが原因で、首の筋肉の緊張が血管や神経に影響し、めまいや吐き気、慢性的な頭痛を引き起こすことがあります。これらの症状が頻繁に現れる場合は、専門家にご相談ください。 - 日常生活に支障が出ている

仕事や家事、趣味など、普段の生活動作に支障が出ている場合は、専門的なサポートが必要な段階かもしれません。無理をせず、専門家の力を借りましょう。 - セルフケアだけでは限界を感じる

ご自身でできるケアには限界があります。様々なセルフケアを試しても効果を感じられない場合は、個別の状態に合わせたアドバイスを受けられる専門家への相談が有効です。

専門家は、お客様一人ひとりの体の状態を詳しく評価し、原因に合わせた施術や、より効果的なセルフケアの方法を提案してくれます。

安心して日常生活を送るためにも、適切なタイミングで相談を検討してみてください。

5. まとめ

ストレートネックは、スマートフォンの普及やデスクワークの増加により、多くの方が悩まれている現代病の一つです。

しかし、ご安心ください。

ご紹介したツボ押しやストレッチ、そして日々の姿勢や生活習慣の見直しによって、自宅でも十分に改善を目指すことができます。

天柱や風池といった首のツボ、合谷や肩井といった全身の巡りを整えるツボを適切に刺激することで、首の凝りや痛み、肩こりや頭痛といった不快な症状の緩和が期待できます。

また、簡単なストレッチで筋肉をほぐし、正しい姿勢を意識し、自分に合った枕を選ぶなどの工夫を凝らすことで、首への負担を減らし、ストレートネックの進行を防ぐことが可能です。

これらの改善方法は、どれも日々の生活の中で手軽に取り入れられるものばかりです。

継続は力なり、という言葉があるように、焦らず地道にケアを続けることが、ストレートネックの根本的な改善へと繋がります。

首の不調から解放され、快適な毎日を送るために、ぜひ今日から実践してみてください。

もし、ご自身でのケアだけでは改善が見られない場合や、症状が悪化するようでしたら、専門家への相談もご検討ください。

何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

柔道整復師 武田和樹 監修