打撲

打撲とは?

見落としがちな痛みを早期にケア

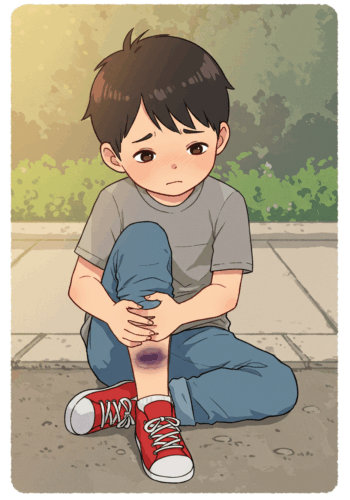

「どこかにぶつけてしまって腫れている」

「青あざができて痛い」

そんな経験、一度はありませんか?

これが“打撲(だぼく)”です。

打撲は、スポーツや日常生活の中で誰にでも起こりうるケガのひとつです。

単なるあざと思って放置してしまうと、痛みが長引いたり、深部にダメージが残るケースもあります。

この記事では、打撲の症状・原因・注意点・当院での施術方法まで、わかりやすくご紹介します。

打撲とは?

打撲とは、転倒・衝突・物にぶつけるなどして、皮膚の下の筋肉や血管、組織が損傷するケガのことです。

骨に異常はないものの、皮膚の内部で出血が起こることで「内出血(青あざ)」「腫れ」「痛み」が現れます。

骨折や捻挫と異なり、外から見ただけではケガの程度が分かりにくいのが特徴です。

打撲の主な症状

腫れ:受傷直後から腫れが起こり、数時間で大きくなることも

内出血(青あざ):皮下の血管が破れて出血し、皮膚が紫~黄色に変化

痛み:押すとズキンと痛んだり、動かすと痛みが出る

可動域の低下:痛みや腫れによって関節が動かしづらくなることも

打撲は、筋肉や靭帯にもダメージを与えていることがあるため、早めの対応が重要です。

よくある打撲の原因

・転倒による膝や肘の打撲

・スポーツ中の接触や転倒(サッカー・ラグビー・柔道など)

・家具・ドアにぶつかる

・階段や段差につまずいて尻もちをつく

・子どもが遊んでいてぶつける

日常生活や仕事、運動中など、どんな場面でも起こり得るケガです。

打撲を放置するとどうなる?

「ただのあざだから…」

と軽く見て放っておくと、次のようなリスクがあります。

・内出血が広がる

・関節の動きが悪くなる

・慢性的な筋肉の硬さやしこりが残る

・神経を圧迫し、しびれを伴うことも

特に筋肉の深い部分を打った場合、表面に出血が現れないこともあるため注意が必要です。

応急処置の基本「RICE処置」

打撲をした直後は、次の“RICE処置”が大切です。

R(Rest:安静)

動かさず、ケガを悪化させないように安静にします。

I(Ice:冷却)

氷や保冷剤で冷やすことで、腫れや内出血を抑えます(1回15〜20分程度を数回)。

C(Compression:圧迫)

包帯などで軽く圧迫して腫れを防ぎます。

E(Elevation:挙上)

患部を心臓より高い位置に上げておくと、腫れや内出血を抑えやすくなります。

ただし、冷やしすぎや強い圧迫は逆効果になる場合もあるため、やりすぎには注意しましょう。

たけだ整骨院での打撲施術

南あわじ市のたけだ整骨院では、打撲の程度や場所に応じて最適な施術を行います。

● 状態の確認

腫れや内出血、痛みの範囲を丁寧にチェックし、必要に応じて提携医療機関と連携。

● 手技療法

痛みや腫れが落ち着いた後、手技で硬くなった筋肉や組織を優しくほぐし、血流やリンパの流れを促進します。

● レーザー・超音波

深部の炎症を抑えたり、細胞の修復を促すために、レーザーや超音波を使用します。

● テーピング・固定

部位によってはテーピングや包帯で患部を安定させ、自然治癒力を高めるサポートを行います。

よくある質問

Q:湿布だけで治りますか?

→軽度の打撲なら湿布でも改善することがありますが、腫れや痛みが強い場合は整骨院での評価と施術がおすすめです。

Q:病院に行くべき?整骨院で診てもらえる?

骨折や重度の損傷が疑われる場合は病院での画像検査が必要ですが、多くの打撲は整骨院での施術で改善が見込めます。

まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

打撲は、日常のちょっとした不注意からでも起こる身近なケガですが、放置すると痛みが長引いたり、機能障害を残すこともあります。

初期対応と適切な施術が、その後の回復に大きく影響します。

南あわじ市のたけだ整骨院では、打撲に対して早期回復を目指す施術を行っています。

「ただのあざ」

と思わず、しっかりケアして健康な体を取り戻しましょう!

柔道整復師 武田和樹 監修