肩こり解消に効果的な筋トレメニュー|辛い肩こりを根本改善!

慢性的な肩こりに悩まされていませんか?

つらい肩こりは、放置すると頭痛や吐き気を引き起こすだけでなく、自律神経の乱れにもつながる可能性があります。

肩こりは、長時間のパソコン作業やスマホの使いすぎなど、現代人の生活習慣と密接に関係しています。

このページでは、肩こりの原因とメカニズムを詳しく解説し、効果的な筋トレメニューを10種類ご紹介いたします。

肩甲骨はがしや僧帽筋ストレッチなど、自宅で簡単にできるものばかりです。

さらに、筋トレの効果を高めるポイントや注意点、よくある質問にもお答えしますので、ぜひ参考にして、つらい肩こりを根本から改善しましょう。

肩こり以外の解消法もご紹介しているので、自分に合った方法を見つけて、快適な毎日を送るための一歩を踏み出しましょう。

1. 肩こりの原因とメカニズム

肩こりは国民病とも言われ、多くの人が悩まされています。

肩こりは一体なぜ起こるのでしょうか。

その原因とメカニズムを詳しく見ていきましょう。

1.1 肩こりはなぜ起こる? デスクワークで肩が凝る理由

肩こりの原因は様々ですが、主な原因として筋肉の緊張、血行不良、姿勢の悪さ、精神的なストレスなどが挙げられます。

特にデスクワークなど、長時間同じ姿勢を続けることで、首や肩周りの筋肉が緊張し、血行が悪くなります。

すると、筋肉に十分な酸素や栄養が供給されなくなり、老廃物が蓄積されて肩こりが引き起こされます。

また、猫背などの姿勢の悪さも肩こりの大きな原因です。

頭は想像以上に重く、正しい姿勢が保てていないと、首や肩への負担が増大し、筋肉の緊張を招きます。

さらに、精神的なストレスも自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高める要因となります。

1.2 肩こりの種類と症状

肩こりは、その原因や症状によっていくつかの種類に分けられます。

| 種類 | 原因 | 症状 |

|---|---|---|

| 筋肉性肩こり | 長時間のパソコン作業やスマホ操作、猫背などの悪い姿勢、冷えなどによる血行不良 | 肩や首の筋肉が硬くなり、重だるい痛みや違和感を感じる。

肩甲骨周辺の痛みや、頭痛を伴う場合もある。 |

| 神経性肩こり | ストレスや不安、緊張などによる自律神経の乱れ | 肩や首の筋肉がピリピリとした痛みや、しびれを感じる。

めまいや吐き気を伴う場合もある。 |

| 循環器性肩こり | 高血圧や低血圧、心臓病などの循環器系の疾患 | 肩や首だけでなく、背中や腕にも痛みやしびれが広がる。

動悸や息切れを伴う場合もある。 |

自身の肩こりの種類を理解することは、適切な対処法を見つける上で重要です。

1.3 放置するとどうなる? 肩こりのリスクと悪化症状

肩こりを放置すると、慢性的な痛みや頭痛、吐き気、めまいなどの症状を引き起こす可能性があります。

さらに、自律神経の乱れに繋がり、不眠や倦怠感、イライラなどの症状が現れることもあります。

また、肩こりが原因で首や肩の関節の可動域が狭まることもあり、日常生活に支障をきたす場合もあります。

肩こりを軽く考えずに、適切な対策を行うことが大切です。

2. 肩こり解消に効果的な筋トレのメリット

肩こりは、現代社会において多くの人が悩まされている症状です。

デスクワークやスマートフォンの長時間使用など、日常生活における様々な要因が肩こりの原因となります。

肩こりに対して、マッサージやストレッチなどの対処法が知られていますが、筋トレは肩こりの根本改善に繋がる効果的な方法の一つです。

筋トレによって得られるメリットを理解し、積極的に生活に取り入れていきましょう。

【四十肩・五十肩のストレッチ】セルフチェック7選と予防方法を解説! ブログへ

2.1 根本改善に繋がる理由

肩こりの原因の一つに、肩甲骨周辺の筋肉の衰えが挙げられます。

デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けると、これらの筋肉が硬くなり、血行不良を引き起こします。

筋トレを行うことで、肩甲骨周辺の筋肉が強化され、肩甲骨の可動域が広がります。

これにより、筋肉の柔軟性が向上し、血行が促進されるため、肩こりの根本的な改善に繋がります。

また、姿勢の改善にも効果があり、猫背気味の方にもおすすめです。

2.2 血行促進による効果

肩こりは、血行不良によって引き起こされるケースが多く見られます。

筋肉が硬くなると、血管が圧迫され、血流が悪くなります。

その結果、筋肉に必要な酸素や栄養が十分に届かず、老廃物が蓄積され、肩こりの症状が現れます。

筋トレは、血行を促進する効果があります。

筋トレを行うと、筋肉がポンプのように働き、血液循環が活発になります。

これにより、筋肉への酸素供給が向上し、老廃物の排出もスムーズになるため、肩こりの改善に繋がります。

2.3 正しい姿勢の維持

正しい姿勢を維持するためには、筋力が必要です。

特に、肩甲骨周辺の筋肉や体幹の筋肉が弱いと、猫背になりやすく、肩こりに繋がります。

筋トレによってこれらの筋肉を鍛えることで、正しい姿勢を維持しやすくなり、肩こりの予防・改善に効果を発揮します。

| 筋肉 | 役割 |

|---|---|

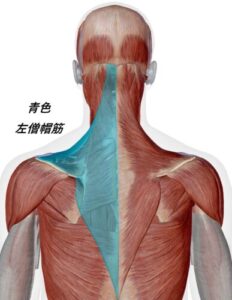

| 僧帽筋 | 肩甲骨を動かす、首を支える |

| 肩甲挙筋 | 肩甲骨を上に引き上げる |

| 菱形筋 | 肩甲骨を内側に寄せる |

| 前鋸筋 | 肩甲骨を前方に押し出す |

これらの筋肉をバランスよく鍛えることで、肩甲骨の安定性が高まり、姿勢が改善されます。

3. 肩こり解消のための筋トレ前の準備

肩こり解消のための筋トレを行う前に、適切な準備をすることで、効果を高め、怪我のリスクを減らすことができます。

ウォーミングアップや服装、環境、そして無理のない範囲で行うことの重要性について理解しておきましょう。

3.1 効果を高めるウォーミングアップ

筋トレ前のウォーミングアップは、筋肉の温度を高め、柔軟性を向上させることで、怪我の予防につながります。

また、血行を促進することで、筋トレの効果を高める効果も期待できます。

肩甲骨や肩関節周りの筋肉を動かすことを意識したウォーミングアップを行いましょう。

3.1.1 ウォーミングアップの例

| 種目 | 回数 | ポイント |

|---|---|---|

| 肩回し | 前後10回ずつ | 大きく円を描くように回します。 |

| 首回し | 左右10回ずつ | ゆっくりと首を回します。 |

| 腕振り | 前後10回ずつ | 腕を大きく振ります。 |

3.2 適切な服装と環境

筋トレを行う際の服装は、動きやすいものを選びましょう。

締め付けの強い服装は血行を阻害する可能性があるため、避けることが推奨されます。

また、室温は適切な温度に保ち、換気を良くすることも大切です。

温度が低すぎると筋肉が硬くなりやすく、怪我のリスクが高まります。

逆に、温度が高すぎると脱水症状を引き起こす可能性があります。

3.3 無理のない範囲で行うことの重要性

筋トレは、無理のない範囲で行うことが重要です。

最初から高い負荷をかけたり、長時間のトレーニングを行うと、怪我のリスクが高まります。

自分の体力や体調に合わせて、徐々に負荷や時間を増やしていくようにしましょう。

痛みを感じた場合は、すぐにトレーニングを中止し、休息をとることが大切です。

適切な休息もトレーニングの効果を高める上で重要な要素です。

4. 肩こり解消!効果的な筋トレメニュー10選

肩こりの原因となる筋肉の緊張を和らげ、血行を促進する効果的な筋トレメニューを10個ご紹介します。

それぞれのエクササイズは、正しいフォームで行うことが重要です。

無理せず、自分のペースで行いましょう。

4.1 僧帽筋ストレッチ

僧帽筋は肩こりに大きく関わる筋肉です。

このストレッチは、僧帽筋の緊張を和らげ、肩や首の動きをスムーズにする効果があります。

深呼吸をしながら、ゆっくりと行いましょう。

4.1.1 僧帽筋ストレッチの方法

- 椅子に座り、背筋を伸ばします。

- 片手を頭の反対側に添え、頭を斜め前に倒します。

- 首の付け根から肩にかけて伸びている感覚があれば、その姿勢を20~30秒キープします。

- 反対側も同様に行います。

4.2 肩甲骨はがし

肩甲骨周りの筋肉をほぐし、肩甲骨の可動域を広げることで、肩こりの改善に繋がります。

肩甲骨を意識しながら、丁寧に動かすことがポイントです。

4.2.1 肩甲骨はがしの方法

- 両手を前に伸ばし、手のひらを合わせます。

- ひじを曲げずに、両腕を大きく後ろに引きます。

肩甲骨を寄せるように意識しましょう。 - 元の姿勢に戻します。

これを数回繰り返します。

4.3 肩甲骨回し

肩甲骨を動かすことで、周辺の筋肉の柔軟性を高め、血行を促進します。

肩甲骨を意識して大きく回すことが大切です。

4.3.1 肩甲骨回しの方法

- 両腕を肩の高さまで上げて、ひじを90度に曲げます。

- ひじで円を描くように、腕を前後に回します。

肩甲骨の動きを意識しましょう。 - 前後10回ずつ行います。

4.4 首回し

首の筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、肩こりの緩和に効果があります。

ゆっくりと、無理のない範囲で動かすことが重要です。

4.4.1 首回しの方法

- 頭をゆっくりと右に倒し、そのまま顎を上げて円を描くように首を回します。

- 反対側も同様に行います。左右5回ずつ行います。

4.5 腕立て伏せ

腕立て伏せは大胸筋や三角筋などを鍛えることで、姿勢の改善に役立ち、肩こりの予防に繋がります。

正しいフォームで行うことが重要で、無理な場合は膝をついた状態で行っても構いません。

4.6 チューブトレーニング

チューブトレーニングは、ゴムチューブの負荷を利用して肩周りの筋肉を強化する効果的な方法です。

自分の筋力に合わせて負荷を調整できるため、初心者にもおすすめです。

4.7 ダンベルを使った筋トレ

ダンベルを用いた筋トレは、肩周りの筋肉を効果的に鍛えることができます。

適切な重量のダンベルを選び、正しいフォームで行うことが重要です。

4.8 プランク

プランクは体幹を鍛えることで、姿勢を安定させ、肩への負担を軽減する効果があります。

正しい姿勢を維持することが重要です。

4.9 サイドプランク

サイドプランクは体幹の側面を鍛えることで、姿勢の改善に役立ちます。

バランスを保ちながら、正しいフォームで行いましょう。

4.10 バックエクステンション

バックエクステンションは背筋を鍛えることで、姿勢を改善し、肩こりの予防に繋がります。

腰を反りすぎないように注意しながら行いましょう。

| 筋トレメニュー | ターゲットとなる筋肉 | 効果 |

|---|---|---|

| 僧帽筋ストレッチ | 僧帽筋 | 僧帽筋の緊張緩和 |

| 肩甲骨はがし | 肩甲骨周囲の筋肉 | 肩甲骨の可動域向上 |

| 肩甲骨回し | 肩甲骨周囲の筋肉 | 肩甲骨の柔軟性向上、血行促進 |

| 首回し | 首の筋肉 | 首の筋肉の緊張緩和、血行促進 |

| 腕立て伏せ | 大胸筋、三角筋など | 姿勢改善 |

| チューブトレーニング | 肩周りの筋肉 | 筋力強化 |

| ダンベルを使った筋トレ | 肩周りの筋肉 | 筋力強化 |

| プランク | 体幹 | 姿勢の安定化 |

| サイドプランク | 体幹の側面 | 姿勢改善 |

| バックエクステンション | 背筋 | 姿勢改善 |

これらの筋トレは、肩こり解消に効果的ですが、痛みがある場合は無理に行わず、専門家に相談しましょう。

また、効果には個人差があります。

5. 筋トレの効果を高めるポイント

せっかく肩こり解消のために筋トレを行うなら、その効果を最大限に高めたいですよね。

ここでは、筋トレの効果を高めるための重要なポイントを3つご紹介します。

5.1 呼吸法を意識する

筋トレ中は正しい呼吸法を意識することが大切です。

息を止めると血圧が上昇し、めまいや立ちくらみを起こす可能性があります。

また、筋肉への酸素供給が不足し、疲労が蓄積しやすくなります。

基本的には、筋肉を収縮させる時に息を吐き、筋肉を弛緩させる時に息を吸います。

例えば、腕立て伏せの場合、体を押し上げる時に息を吐き、体を下ろす時に息を吸います。

肩甲骨はがしの場合は、肩甲骨を寄せる時に息を吐き、戻す時に息を吸う、といった具合です。

それぞれの筋トレに合った呼吸法を意識することで、より効果的に筋肉を鍛えることができます。

5.2 正しいフォームを維持する

正しいフォームで行うことは、効果を高めるだけでなく、怪我の予防にも繋がります。

誤ったフォームでは、狙った筋肉を効果的に鍛えられないだけでなく、関節や靭帯に負担がかかり、怪我のリスクを高めてしまう可能性があります。

筋トレを行う際は、鏡で自分のフォームを確認したり、動画を参考にしたりして、正しいフォームを身につけるようにしましょう。

もしフォームがわからない場合は、専門家の指導を受けるのがおすすめです。

自己流で行うよりも、専門家から適切なアドバイスを受けることで、より安全かつ効果的に筋トレを行うことができます。

| 筋トレ | 正しいフォームのポイント |

|---|---|

| 腕立て伏せ | 頭からかかとまで一直線になるように意識する。

肘は外側に開きすぎないようにする。 |

| プランク | 頭からかかとまで一直線になるように意識する。

腰が反ったり、落ちたりしないように注意する。 |

| 肩甲骨はがし | 肩甲骨をしっかりと寄せることを意識する。

無理に腕を後ろに引かない。 |

5.3 継続して行う

筋トレの効果を実感するためには、継続して行うことが重要です。

1回や2回行っただけでは、大きな変化は期待できません。

毎日少しずつでも続けることで、徐々に筋肉が鍛えられ、肩こりの改善に繋がります。

無理のない範囲で、継続的に筋トレを行いましょう。

最初は短い時間から始め、徐々に時間を延ばしていくのがおすすめです。

また、週に数回の頻度で定期的に行うことで、効果を維持しやすくなります。

自分のライフスタイルに合わせて、無理なく続けられるペースを見つけましょう。

6. 肩こり筋トレの注意点とよくある質問

肩こり解消のために筋トレを行う際の注意点や、よくある質問をまとめました。

安全かつ効果的に筋トレを行うために、ぜひ参考にしてください。

6.1 トレーニング頻度

筋トレは毎日行う必要はありません。

筋肉の回復時間を考慮し、週2~3回を目安に行うのがおすすめです。

毎日行うと筋肉が疲労し、かえって肩こりを悪化させる可能性があります。

適切な休息を挟むことで、筋肉の成長を促し、効果的に肩こりを解消することができます。

6.2 痛みが出た時の対処法

筋トレ中に強い痛みを感じた場合は、すぐに運動を中止してください。

痛みを我慢して続けると、怪我に繋がる可能性があります。

痛みが引かない場合は、無理せず安静にし、必要に応じて専門家へ相談しましょう。

6.3 効果を実感できるまでの期間

肩こり筋トレの効果を実感できるまでの期間は個人差がありますが、一般的には数週間から数ヶ月かかると言われています。

すぐに効果が出なくても焦らず、継続して行うことが大切です。

また、効果を高めるためには、筋トレだけでなく、ストレッチや生活習慣の改善なども併せて行うようにしましょう。

6.4 その他よくある質問

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| どの時間帯に行うのが効果的ですか? | 特に決まりはありませんが、体が温まりやすいお風呂上がりや、寝る前に行うのがおすすめです。 |

| 筋トレで使う道具はありますか? | チューブやダンベルなどを使用すると、より効果的に鍛えることができますが、自重でも十分効果があります。 |

| 肩こり筋トレとストレッチは何が違うのですか? | 肩こり筋トレは、肩周りの筋肉を強化することで肩こりを解消する方法です。

一方ストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、血行を促進することで肩こりを改善する方法です。 どちらも肩こり解消に効果的なので、組み合わせて行うのがおすすめです。 |

| 筋トレ中に気を付けることはありますか? | 正しいフォームで行うことが重要です。

誤ったフォームで行うと、効果が得られないばかりか、怪我のリスクも高まります。 動画などを参考に、正しいフォームを身につけましょう。 また、呼吸を止めずに行うことも大切です。 |

7. 肩こり解消のためのその他の方法

筋トレ以外にも、肩こり解消に効果的な方法はいくつかあります。

肩こりの原因は複雑に絡み合っていることが多いため、様々なアプローチで改善を目指すことが重要です。

ここでは、ストレッチ、マッサージ、生活習慣の改善について解説します。

7.1 ストレッチ

ストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、血行を促進することで肩こりの緩和に繋がります。

肩甲骨を意識したストレッチは特に効果的です。

肩甲骨はがしや肩甲骨回しなど、様々なストレッチ方法がありますので、自分に合った方法を見つけることが大切です。

7.1.1 効果的なストレッチの種類

| ストレッチ名 | 効果 | 方法 |

|---|---|---|

| 肩甲骨はがし | 肩甲骨周りの筋肉をほぐし、可動域を広げる | 両腕を前に伸ばし、手のひらを合わせます。

そのまま腕を頭上に上げ、肘を曲げながら肩甲骨を寄せるようにします。 |

| 肩甲骨回し | 肩甲骨周りの筋肉をほぐし、血行を促進する | 両腕を肩の高さに上げ、肘を曲げます。

肩甲骨を意識しながら、前後に大きく回します。 |

| 首のストレッチ | 首の筋肉の緊張を和らげ、肩こりの原因となる首こりを解消する | 頭をゆっくりと左右に傾けたり、回したりします。

無理に伸ばさず、心地よい範囲で行います。 |

| 胸のストレッチ | 猫背気味の方におすすめ。

胸の筋肉を伸ばし、姿勢改善に繋げる |

壁に片手を当て、体を反対側にひねります。

胸の筋肉が伸びているのを感じながら、数秒間キープします。 |

7.2 マッサージ

マッサージは、筋肉の緊張を直接ほぐす効果があります。

肩や首周りの筋肉を丁寧にマッサージすることで、血行が促進され、肩こりの緩和に繋がります。

入浴後など、体が温まっている時に行うとより効果的です。

ただし、痛みが強い場合は無理に行わず、専門家による施術を検討しましょう。

7.2.1 マッサージの種類と選び方

マッサージには様々な種類があります。

ご自身で行うセルフマッサージの他、専門家によるマッサージも効果的です。

代表的なものとして指圧マッサージ、オイルマッサージ、タイ古式マッサージなどがあります。

自分に合った方法を選びましょう。

7.3 生活習慣の改善

日常生活における姿勢や習慣も、肩こりに大きく影響します。

長時間同じ姿勢での作業を避ける、適切な高さの机や椅子を使用する、こまめに休憩を取るなど、意識的に改善していくことが重要です。

7.3.1 具体的な生活習慣の改善策

- デスクワーク時の姿勢:正しい姿勢を保つように意識し、定期的に休憩を取り、軽いストレッチを行う。

- 睡眠環境:自分に合った枕を使用し、質の良い睡眠を確保する。

- 入浴:湯船に浸かり、体を温めて血行を促進する。

- 運動習慣:適度な運動を行い、全身の血行を良くする。

- 食生活:バランスの良い食事を摂り、栄養不足を解消する。

これらの方法を組み合わせて実践することで、肩こりの根本的な改善を目指しましょう。

自分に合った方法を見つけることが大切です。

8. まとめ

肩こりは、デスクワークや長時間同じ姿勢での作業など、現代人の多くが抱える悩みのひとつです。

今回は、肩こりの原因やメカニズム、そして効果的な解消法として筋トレメニューをご紹介しました。

肩こりは、血行不良や筋肉の緊張が主な原因です。

放置すると頭痛や吐き気などの症状を引き起こす可能性もあるため、早めの対策が重要です。

筋トレは、肩こりの根本改善に繋がり、血行促進や正しい姿勢の維持にも効果的です。

ご紹介した10種類の筋トレメニューの中から、自分に合ったものを選び、正しいフォームで継続して行うことで、肩こりの改善を目指しましょう。

ただし、痛みを感じた場合は無理せず中止し、必要に応じて専門家にご相談ください。

筋トレだけでなく、ストレッチやマッサージ、生活習慣の改善なども併せて行うことで、より効果的に肩こりを解消できるでしょう。

柔道整復師 武田和樹 監修