【肩こりツボ×セルフケア】1分で効果を実感!デスクワーク/スマホ首の悩みに

慢性的な肩こりに悩まされていませんか?

デスクワークやスマホの使いすぎで肩がガチガチ、頭痛やめまいまでだしてしまう…

そんなあなたに朗報です。

この記事では、つらい肩こりを根本から改善するためのツボ押しセルフケアを徹底解説します。

肩こりの原因とメカニズムを理解し、効果的なツボの位置と押し方をマスターすれば、1分でも効果を実感できるでしょう。

ツボ押し以外にも、ストレッチや温熱療法、姿勢改善、生活習慣の見直しなど、多角的なアプローチで肩こりから解放され、快適な毎日を送りましょう。

1. 肩こりの原因とメカニズム

肩こりは、国民病とも言えるほど多くの人が悩まされている症状です。

肩こりは一体なぜ起こるのでしょうか。

その原因とメカニズムを理解することで、効果的なセルフケアを行うことができます。

1.1 デスクワークやスマホが引き起こす肩こり

長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用は、肩こりの大きな原因の一つです。

同じ姿勢を長時間続けることで、首や肩の筋肉が緊張し、血行が悪くなります。

血行不良は筋肉への酸素供給を低下させ、老廃物が蓄積されるため、肩こりの原因となります。

また、画面を見るために頭を前に突き出す姿勢は、首や肩への負担をさらに増大させます。

この姿勢はストレートネックとも呼ばれ、肩こりだけでなく、頭痛や吐き気を引き起こすこともあります。

1.2 肩こりの種類と症状

肩こりは、その原因や症状によっていくつかの種類に分けられます。

| 種類 | 原因 | 症状 |

|---|---|---|

| 筋肉性肩こり | 長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用、猫背などの悪い姿勢、冷え、運動不足、精神的なストレスなど | 肩や首の筋肉が硬くなり、重苦しい痛みやだるさを感じる。

肩甲骨の間や背中に痛みを感じることもある。 |

| 神経性肩こり | 精神的なストレス、不安、緊張など | 肩や首の筋肉がピリピリと痺れるような痛みを感じる。

頭痛や吐き気を伴うこともある。 |

| 血行不良性肩こり | 冷え性、貧血、低血圧、運動不足など | 肩や首が冷えやすく、重だるい痛みを感じる。

めまいや立ちくらみを伴うこともある。 |

| 頚椎症などに由来する肩こり | 頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症、胸郭出口症候群など | 肩や首の痛みだけでなく、腕や手のしびれ、脱力感などを伴う。

これらの症状がある場合は、医療機関への受診が必要です。 |

自分の肩こりの種類を理解することで、より適切なセルフケアを行うことができます。

肩こり・首こりの原因徹底解説!今すぐできる効果的なセルフケアで楽になる ブログへ

2. ツボ押しで肩こり解消。その効果と即効性

肩こりに悩まされている方は、ツボ押しをセルフケアに取り入れてみてはいかがでしょうか。

ツボ押しは、手軽にできる肩こり解消法として知られています。

ここでは、ツボ押しが肩こりに効果的な理由や期待できる効果について解説します。

2.1 ツボ押しが肩こりに効く理由

ツボ押しは、東洋医学の考えに基づいた施術法です。

体には「ツボ」と呼ばれる特定のポイントがあり、これらのツボを刺激することで、気の流れや血行が促進され、体の不調を改善する効果があるとされています。

肩こりは、筋肉の緊張や血行不良が原因となることが多く、ツボ押しによってこれらの状態を改善することで、肩こりの症状を緩和することが期待できます。

ツボ押しは、指で押すことで、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進する効果があります。

また、ツボ押しは自律神経にも作用し、リラックス効果を高めることで、肩こりの原因となるストレスを軽減する効果も期待できます。

2.2 ツボ押しで期待できる効果

ツボ押しで期待できる効果は、肩こりの緩和だけではありません。

肩こりに関連する様々な症状の改善にも効果が期待できます。

| 期待できる効果 | 詳細 |

|---|---|

| 肩こりの緩和 | 肩や首の筋肉の緊張を和らげ、こり固まった筋肉をほぐすことで、肩こりの痛みを軽減します。 |

| 血行促進 | 血行が促進されることで、筋肉や組織への酸素供給が向上し、肩こりの原因となる老廃物の排出を促します。 |

| 頭痛の緩和 | 肩こりに伴う頭痛や首の痛みを軽減する効果も期待できます。 |

| 眼精疲労の改善 | 肩や首の筋肉の緊張が緩和されることで、眼精疲労の改善にも繋がります。 |

| リラックス効果 | ツボ押しは、自律神経に作用し、リラックス効果を高めることで、ストレス軽減にも繋がります。 |

ツボ押しは、即効性がある場合もありますが、効果には個人差があります。

継続して行うことで、より効果を実感しやすくなります。

また、ツボ押しはあくまでセルフケアの一環であり、症状が重い場合は、専門家への相談も検討しましょう。

3. 肩こり解消に効く!おすすめツボ6選

肩こりは、放置すると頭痛や吐き気を引き起こすこともあります。

肩こりの原因は様々ですが、ツボ押しは効果的なセルフケアの一つです。

ここでは、肩こりの緩和に効果的な6つのツボをご紹介します。

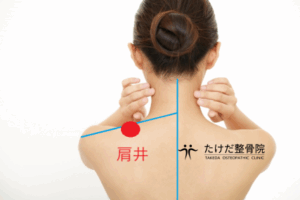

3.1 肩井(けんせい)の効果と押し方

肩井は、肩の筋肉の緊張を和らげ、血行を促進する効果があります。

肩こりだけでなく、頭痛や首こりの緩和にも効果的です。

押し方:首の付け根と肩の先端の中間点に位置します。

人差し指、中指、薬指の3本で、気持ち良いと感じる程度の強さで押します。

3~5秒押して、3~5秒離すを数回繰り返します。

3.2 天髎(てんりょう)の効果と押し方

天髎は、肩甲骨周辺の筋肉の緊張を和らげ、肩や首の痛みを軽減する効果があります。

肩こりの初期症状に効果を発揮しやすいツボです。

押し方:首の付け根から指3本分外側、肩甲骨の上部に位置します。

親指でゆっくりと、気持ち良いと感じる程度の強さで押します。

3~5秒押して、3~5秒離すを数回繰り返します。

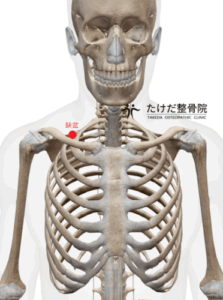

3.3 秉風(へいふう)の効果と押し方

秉風は、肩甲骨の動きをスムーズにし、肩や背中のこりをほぐす効果があります。

肩甲骨が硬くなっている人に特に効果的です。

押し方:肩甲骨上角から指2本分外側、僧帽筋の中央に位置します。

親指でゆっくりと、気持ち良いと感じる程度の強さで押します。

3~5秒押して、3~5秒離すを数回繰り返します。

肩を回しながら押すと、より効果的です。

3.4 缺盆(けつぼん)の効果と押し方

缺盆は、鎖骨の上にあるツボで、肩や首のこり、呼吸の改善に効果があります。

猫背気味で肩が前に出ている人に効果的です。

押し方:鎖骨の上、指2本分外側のくぼみに位置します。

人差し指、中指、薬指の3本で、気持ち良いと感じる程度の強さで押します。

3~5秒押して、3~5秒離すを数回繰り返します。

強く押しすぎると血管を圧迫する可能性があるので注意しましょう。

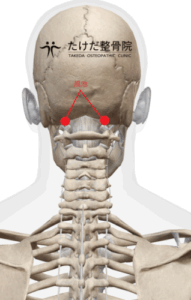

3.5 風池(ふうち)の効果と押し方

風池は、首こりや頭痛、眼精疲労の緩和に効果があります。

肩こりだけでなく、様々な不調の改善に役立つ万能なツボです。

押し方:後頭部の骨の際、耳の後ろにある太い筋肉の外側に位置します。

両手の親指で、気持ち良いと感じる程度の強さで押します。

3~5秒押して、3~5秒離すを数回繰り返します。

3.6 合谷(ごうこく)の効果と押し方

合谷は、手の甲にあるツボで、全身の気の流れを整え、肩こりや頭痛、歯痛など様々な症状に効果があります。

万能のツボと呼ばれ、様々な不調に効果を発揮します。

押し方:親指と人差し指の骨の交わる部分から、やや人差し指側にあるくぼみに位置します。

親指で、気持ち良いと感じる程度の強さで押します。

3~5秒押して、3~5秒離すを数回繰り返します。

| ツボ | 位置 | 効果 |

|---|---|---|

| 肩井 | 首の付け根と肩の先端の中間点 | 肩こり、頭痛、首こりの緩和 |

| 天髎 | 首の付け根から指3本分外側、肩甲骨の上部 | 肩こりの初期症状の緩和 |

| 秉風 | 肩甲骨上角から指2本分外側、僧帽筋の中央 | 肩甲骨の動きの改善、肩や背中のこりの緩和 |

| 缺盆 | 鎖骨の上、指2本分外側のくぼみ | 肩や首のこり、呼吸の改善 |

| 風池 | 後頭部の骨の際、耳の後ろにある太い筋肉の外側 | 首こり、頭痛、眼精疲労の緩和 |

| 合谷 | 親指と人差し指の骨の交わる部分から、やや人差し指側にあるくぼみ | 全身の気の流れを整え、様々な症状に効果 |

これらのツボ押しは、いつでもどこでも手軽に行えるセルフケアです。

ツボの位置を正確に確認し、気持ち良いと感じる程度の強さで押すことが大切です。

症状が重い場合は、専門家にご相談ください。

4.2 ツボ押しセルフケアの注意点

ツボ押しは手軽で効果的なセルフケアですが、いくつかの注意点を守って行うことが大切です。

以下の点に気をつけながら、安全にツボ押しを行いましょう。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 力加減 | 強い痛みを感じるほど強く押すのは避けましょう。

気持ち良いと感じる程度の強さで押すことが大切です。 |

| 時間 | 一つのツボにつき、1~2分程度を目安に押しましょう。

長時間押し続けると、かえって筋肉を傷める可能性があります。 |

| 体調 | 体調が悪い時や、発熱している時はツボ押しを控えましょう。

妊娠中の方や、持病のある方は、事前に医師に相談することをおすすめします。 |

| 入浴後 | 入浴後など、体が温まっている時は血行が促進されているため、ツボ押しの効果が高まりやすいです。

このタイミングで行うのがおすすめです。 |

| 継続 | ツボ押しは毎日継続して行うことで、より効果を実感しやすくなります。

1日1回を目安に、無理なく続けられる範囲で実践してみましょう。 |

これらの注意点を守り、正しくツボ押しを行うことで、肩こりの症状緩和に繋がります。

ご自身の体調に合わせて、無理なく続けていきましょう。

5. 肩こりセルフケアでツボ押し以外の方法

ツボ押し以外にも、肩こりのセルフケアはたくさんあります。

肩甲骨を動かしたり、身体を温めたり、姿勢を正しく保つことで、肩こりの症状を軽減したり、予防したりすることができます。

ここでは、ツボ押し以外の効果的なセルフケアの方法を3つご紹介します。

5.1 ストレッチで肩甲骨を動かそう

肩甲骨は、肩関節の動きに大きく関わっています。

肩甲骨周りの筋肉が硬くなると、肩関節の動きが悪くなり、肩こりにつながります。

肩甲骨を動かすストレッチは、肩甲骨周りの筋肉をほぐし、血行を促進することで、肩こりの緩和に効果的です。

5.1.1 肩甲骨はがしストレッチ

両腕を前に伸ばし、手のひらを合わせます。

そのまま腕を上にあげ、頭の上を通過させて背中側に下ろします。

この時、肩甲骨を意識して動かすことが大切です。

無理なくできる範囲で繰り返しましょう。

5.1.2 肩回しストレッチ

両肩を同時に、前から後ろへ大きく回します。

次に、後ろから前へ大きく回します。

肩甲骨を意識して、ゆっくりと大きく回すことがポイントです。

5.2 温熱療法で血行促進

温熱療法は、肩こりの原因となる筋肉の緊張を和らげ、血行を促進する効果があります。

温めることで、筋肉がリラックスし、血流が良くなるため、肩こりの痛みやだるさを軽減することができます。

| 方法 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 蒸しタオル | 手軽に温められる | やけどに注意 |

| 入浴 | 全身を温めリラックス効果も高い | 長湯は避ける |

| 使い捨てカイロ | 手軽で長時間温められる | 低温やけどに注意 |

温熱療法を行う際には、やけどに注意しましょう。

特に、使い捨てカイロを使用する場合は、低温やけどに注意が必要です。

熱すぎる場合は、タオルなどで包んで使用してください。

また、温めた後に急激に冷やすと、かえって肩こりを悪化させる可能性があるので、温めた後はゆっくりと冷ましましょう。

5.3 姿勢改善で肩こり予防

猫背や前かがみの姿勢は、肩や首に負担をかけ、肩こりの原因となります。

正しい姿勢を保つことで、肩や首への負担を軽減し、肩こりを予防することができます。

デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続ける場合は、こまめに休憩を取り、ストレッチなどを行うようにしましょう。

5.3.1 正しい姿勢のポイント

- 耳、肩、腰が一直線上にある

- あごを引く

- お腹に力を入れる

- 足を肩幅に開く

正しい姿勢を意識することで、肩こりの予防だけでなく、身体全体の健康にも繋がります。

日頃から正しい姿勢を心掛けましょう。

6. ツボ押しグッズを活用しよう

ツボ押しは指で行うのが一般的ですが、ツボ押しグッズを使うことで、より効果的にツボを刺激することができます。

また、自分では届きにくい場所のツボ押しも簡単に行うことができます。

6.1 おすすめツボ押しグッズ

| 種類 | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| ツボ押し棒 | ピンポイントでツボを刺激できる | 狙ったツボを的確に押せるため、効果を実感しやすい |

| ツボ押しローラー | 広範囲をマッサージできる | 手軽に広い範囲を刺激できるため、リラックス効果が高い |

| ツボ押しマット | 寝転がるだけでツボを刺激できる | 手軽に使用でき、全身のツボを刺激できる |

| ツボ押しリング | 指にはめて使用する | いつでもどこでも手軽にツボ押しができる |

| 温熱機能付きツボ押しグッズ | 温めながらツボ押しができる | 血行促進効果を高め、より効果的に肩こりを緩和できる |

6.2 ツボ押しグッズの選び方

ツボ押しグッズは様々な種類があります。

自分に合ったグッズを選ぶことが大切です。

以下にツボ押しグッズを選ぶ際のポイントを紹介します。

6.2.1 素材

ツボ押しグッズの素材は、木製、樹脂製、金属製など様々です。

肌触りの良い素材を選びましょう。

また、アレルギー反応が出ないか確認することも大切です。

6.2.2 形状

ツボ押しグッズの形状も様々です。

自分の体格やツボの位置に合わせて選びましょう。

例えば、肩甲骨の間のツボを押したい場合は、長めのツボ押し棒が便利です。

6.2.3 機能

温熱機能や振動機能が付いたツボ押しグッズもあります。

自分の好みに合わせて機能を選びましょう。

温熱機能は血行促進効果を高めるため、冷え性の方におすすめです。

ツボ押しグッズを正しく使用することで、肩こりの症状を効果的に緩和することができます。

自分に合ったグッズを選び、快適なツボ押しを行いましょう。

7. 肩こりツボの効果を高める生活習慣

肩こりツボ押しと合わせて、生活習慣を見直すことで、ツボの効果を高め、より効果的に肩こりを改善、予防することができます。

質の良い睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動は、肩こり解消に欠かせない要素です。

これらの要素を意識的に取り入れることで、肩こりのない快適な毎日を送れるようになります。

7.1 質の良い睡眠で肩こり改善

睡眠不足は、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高めて肩こりを悪化させる原因となります。

質の良い睡眠を確保することは、肩こり改善に非常に重要です。

7.1.1 快眠のためのポイント

- 毎日同じ時間に寝起きする

- 寝る前にカフェインを摂らない

- 適度な運動をする

- 寝る前にリラックスする時間を作る(ぬるめのお風呂に入る、読書をするなど)

- 寝室を暗く静かに保つ

- 寝具にこだわる

7.2 食生活の改善で肩こりを予防

栄養バランスの取れた食事は、健康な身体を作るだけでなく、肩こりの予防にも繋がります。

特に、筋肉の構成成分であるタンパク質や、血行促進効果のあるビタミンE、疲労回復効果のあるビタミンB群を積極的に摂るように心がけましょう。

| 栄養素 | 多く含まれる食品 | 効果 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 | 筋肉の修復と強化 |

| ビタミンE | アーモンド、アボカド、かぼちゃ、ほうれん草 | 血行促進、抗酸化作用 |

| ビタミンB群 | 豚肉、レバー、うなぎ、玄米、牛乳 | 疲労回復、神経機能の維持 |

インスタント食品や加工食品、糖質の過剰摂取は、血行不良や筋肉の緊張を招き、肩こりを悪化させる可能性があります。

これらの食品は控えめにし、バランスの良い食事を心がけましょう。

7.3 適度な運動で肩こり解消

運動不足は、血行不良や筋肉の衰えを招き、肩こりの原因となります。

適度な運動は、血行を促進し、筋肉を強化することで、肩こりの解消に効果的です。

ウォーキング、水泳、ヨガなど、自分に合った運動を継続して行うことが大切です。

7.3.1 おすすめの運動

- ウォーキング:手軽に始められる有酸素運動。

30分程度のウォーキングを週に数回行うのがおすすめです。 - 水泳:全身運動で、肩甲骨周りの筋肉を効果的に動かすことができます。

水の浮力により、関節への負担も軽減されます。 - ヨガ:呼吸法とポーズを組み合わせることで、心身のリラックス効果を高め、筋肉の柔軟性を向上させます。

これらの生活習慣を改善することで、ツボ押しの効果を高め、肩こりのない快適な生活を送ることに繋がります。

ぜひ、今日から実践してみてください。

8. まとめ

肩こりは、デスクワークやスマートフォンの長時間使用など、現代人の多くが抱える悩みのひとつです。

肩こりの原因は様々ですが、血行不良や筋肉の緊張が主な原因となります。

この記事では、肩こりの原因とメカニズムを解説し、効果的なセルフケア方法としてツボ押しをご紹介しました。

肩井や風池など、ご紹介した6つのツボは、肩こりの緩和に効果的です。

ツボ押しは、いつでもどこでも手軽に行えるセルフケアです。

動画で押し方を解説しているので、ぜひ実践してみてください。

ツボ押し以外にも、ストレッチや温熱療法、姿勢改善なども効果的です。

自分に合った方法で、肩こりを改善・予防しましょう。

さらに、質の良い睡眠やバランスの取れた食事、適度な運動などの生活習慣の改善も、肩こり対策に繋がります。

ご紹介したツボ押しやセルフケア、生活習慣の改善を参考に、つらい肩こりから解放されて快適な毎日を送ってください。

柔道整復師 武田和樹 監修